Euclide, Elementi, a cura di Attilio Frajese e Lamberto Maccioni, UTET, Torino 1970, pp. 1046, ISBN: 880201521X

Euclide e la nascita della geometria euclidea

Gli Elementi di Euclide segnano un punto di arrivo di un plurisecolare sviluppo della matematica greca, la cosiddetta matematica pre-euclidea, che si sviluppa dal 600 a.C. al 300 a.C. I più grandi sforzi intellettuali dei matematici pre-euclidei trovano una mirabile sintesi negli Elementi, dove vengono collezionati e organizzati in un’opera di sintesi e sistematizzazione di incomparabile valore per chiunque si vorrà occupare di matematica nei secoli successivi. Gli Elementi non rappresentano però un semplice manuale riassuntivo, ma rappresentano un fondamentale punto di arrivo del pensiero greco portando a compimento un processo di elaborazione del pensiero matematico che passa da una raffinata pratica di misure e tecniche di calcolo, tipica del pensiero matematico egiziano e delle prime civiltà mesopotamiche, ad un sapere liberale, finalizzato essenzialmente allo sviluppo intellettuale e spirituale dell’uomo, fondato sull’elaborazione di concetti ideali, propri delle figure spaziali, organizzati secondo verità geometriche logicamente e deduttivamente connesse tra loro. Un pensiero matematico non più finalizzato a scopi pratici, a “trarne profitto”, ma testimone della capacità dell’uomo di mettersi in cammino di ricerca verso la verità.

Le notizie biografiche su Euclide sono assai scarse e incomplete, ma possiamo avanzare alcune ragionevoli considerazioni. Da un passo della Collezione matematica di Pappo sappiamo che Apollonio avrebbe trascorso un lungo periodo ad Alessandria con gli scolari di Euclide. Questo ci induce a pensare che Euclide fondò una scuola ad Alessandria dedita all’insegnamento della matematica. Una scuola istituita nella stessa città dove prese vita uno dei poli intellettuali più significativi dell’antichità come il Museo di Alessandria, istituito da Tolomeo I intorno al 300 a.C., che attirò eminenti studiosi da tutto il mondo, tra cui forse lo stesso Euclide, non necessariamente sotto il regno di Tolomeo I come alcuni recenti studi hanno messo in discussione, ma dando in ogni caso credito all’ipotesi di un Euclide legato alla città d’Alessandria. Per questi motivi spesso ci si riferisce al nostro autore anche come l’Euclide di Alessandria. Un ulteriore indicazione biografica si può trarre dalle molteplici influenze platoniche che possiamo trovare negli Elementi. Sembra verosimile allora pensare che Euclide abbia studiato in giovane età con alcuni allievi di Platone, se non proprio all’Accademia stessa.

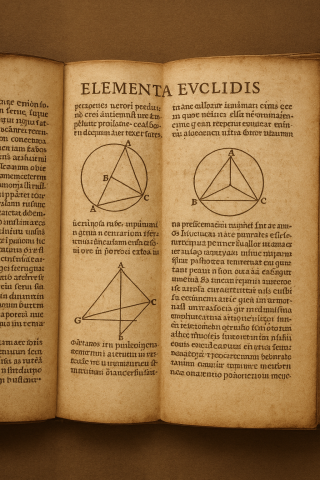

La scarsità di elementi storici ci impedisce di accertare con accuratezza la data di composizione dell’opera, ma tradizionalmente si colloca la sua composizione intorno al 300 a.C., se non qualche decennio più tardi. Sappiamo però con certezza che nei secoli a seguire l’opera fu gelosamente custodita, conservata e riprodotta in molteplici copie, rivedute e ricopiate ripetutamente. Questo portò a qualche errore di trascrizione, ma fu anche l’occasione per molti studiosi di formarsi su questi manoscritti, spesso arricchendoli e perfezionandoli attraverso commenti esplicativi di natura matematica o storica che generalmente apparivano sotto forma di scoli. Giunta nell’Europa medioevale attraverso traduzioni arabe, venne successivamente tradotta in latino nel XII secolo, per poi diventare patrimonio di tutte le culture europee. La prima edizione a stampa degli Elementi uscì a Venezia nel 1482 e da quel momento venne ripetutamente pubblicata, vantando una molteplicità di diverse edizioni che forse solo la Bibbia ha avuto. Questo successo editoriale ci mostra chiaramente la ricchezza culturale che quest’opera giocò nel corso della storia antica e moderna.

Gli Elementi non rappresentano l’unica testimonianza del nostro autore. Euclide fu artefice di ulteriori trattati su altri campi del sapere, come l’ottica, l’astronomia, la musica e la meccanica. Molte opere sono purtroppo andate perdute, come un trattato sulle coniche, ma la storia ci ha consegnato altre quattro opere di Euclide oltre agli Elementi. L’Ottica, un trattato sulla geometria della visione; i Fenomeni, un trattato sulla geometria sferica a uso degli astronomi; la Divisione delle figure, concernenti la divisione di figure piane; ed infine i Dati, una sorta di sussidiario ai primi sei libri degli Elementi. Un autore eclettico, di cui la storia ci ha consegna solo una parte del suo operato, ma che riesce comunque a testimoniare la vitalità del pensiero speculativo greco.

Gli Elementi di Euclide: concezione e struttura

Questo libro, come dicevamo, fu uno dei più riusciti compendi di tutte le conoscenze matematiche del tempo, dove Euclide ebbe il grande merito di rielaborare e riunire, in una formidabile sintesi, tutti i più importanti sforzi matematici dei suoi predecessori. Lontano dall’essere un semplice compendio di conoscenze, gli Elementi si presenta come un vero e proprio manuale introduttivo alla matematica elementare del tempo, comprensivo degli elementi di base di geometria, aritmetica e, in un certo senso, anche di algebra. Proclo paragona il ruolo di quest’opera rispetto alla matematica del tempo al ruolo giocato dalle lettere dell’alfabeto greco rispetto alla lingua greca. Questa testimonianza rende bene l’idea della funzione didattica e fondativa che questo libro ha giocato fin dagli albori. La sua eccezionale capacità di esporre, in modo organico e logicamente strutturato, tutti i principali elementi della matematica del tempo, fu senza dubbio il suo più grande merito. Sopra ogni cosa dobbiamo ad Euclide il merito di aver portato a pieno compimento l’idea di metodo dimostrativo, frutto di un lungo percorso del pensiero matematico greco, promuovendo l’idea di un sapere matematico in cui ogni proposizione necessita di essere logicamente dedotta da proposizioni a loro volta precedentemente dimostrate, e la cui intera costruzione razionale sia in ultima analisi fondata su una rigorosa base logica stabilita in partenza, costituita da definizioni e postulati.

Gli Elementi sono suddivisi in tredici libri: i primi sei libri si occupano di geometria piana, e qui si trova dimostrato il celebre teorema di Pitagora (nel libro I); dal settimo al nono vengono poste le basi dell’aritmetica, che nel contesto euclideo si tratta della teoria dei numeri interi; il decimo libro è invece dedicato alla trattazione delle grandezze incommensurabili; infine gli ultimi tre libri, dall’undicesimo al tredicesimo, sono dedicati alla geometria nello spazio. Il libro non presenta alcun discorso introduttivo ed esordisce fin dalla prima pagina con l’elenco degli elementi di base che serviranno per la futura edificazione logico-matematica degli Elementi. Il libro I si apre così con l’elenco in successione rispettivamente di 23 definizioni, 5 postulati e 5 nozioni comuni.

Le prime due definizioni vogliono indicarci cosa dobbiamo intendere con il concetto di punto (“punto è ciò che non ha parti”) e con il concetto di linea (“linea è lunghezza senza larghezza”) da cui seguirà il caso particolare di retta come quella linea che “giace ugualmente rispetto ai punti su essa”. Queste definizioni agli occhi di un matematico contemporaneo potrebbero sembrare inappropriate. In matematica siamo infatti abituati a definire concetti matematici sulla base di ulteriori concetti, a loro volta propriamente definiti sulla base di altri concetti, fino ad arrivare ad un insieme di enti matematici cosiddetti primitivi, che accettiamo come noti senza bisogno di una definizione. Alcuni commentatori moderni hanno giustamente osservato questa mancanza di rigore negli Elementi. Bisogna però notare che questa moderna concezione del rigore non deve farci misconoscere il senso del rigore proprio di Euclide che, pur non essendo esente da possibili criticità, si muoveva in un diverso ordine del discorso. Le definizioni geometriche di Euclide sono finalizzate a descrivere e ad individuare oggetti geometrici che esistono in sé, fuori dalla mente del matematico. In questo senso la definizione di punto e di retta appaiono pienamente sensate pur non rispettando una moderna concezione del rigore. A partire da queste definizioni “descrittive” Euclide elenca altre definizioni, fondate su concetti precedentemente definiti, come il concetto di cerchio (“figura piana compresa da un’unica linea, detta circonferenza, tale che tutte le rette, le quali cadano sulla circonferenza a partire da un punto giacente all’interno della figura, sono uguali fra loro”) o il concetto di figura rettilinea (“figura compresa da rette”), e così via. Notiamo infine che il concetto di retta in Euclide corrisponde al nostro concetto di segmento di retta, ossia una grandezza geometrica finita e non infinita, fatto che testimonia un aspetto su cui ritorneremo nel seguito, ossia la tendenza dei matematici greci a non far uso del concetto di infinito attuale.

Dopo queste definizioni seguono i cinque postulati e le cinque nozioni comuni. Quest’ultime indicano verità comuni a tutti i campi del sapere, convincenti di per se stesse e sulla cui veridicità tutti dovrebbero convenire. Ad esempio, la prima nozione comune fornita da Euclide afferma: “Cose che sono uguali ad una stessa sono uguali anche fra loro”. I postulati invece ci indicano delle verità caratterizzanti uno specifico campo del sapere, che in questo caso è il sapere geometrico. Il primo postulato, ad esempio, riguarda la possibilità di tracciare una retta (ossia un segmento di retta) dati due punti. Con le parole di Euclide: “Che si possa condurre una linea retta da un qualsiasi punto ad ogni altro punto”. Questa distinzione, tra postulati e nozioni comuni, non è più praticata oggi e nella moderna concezione assiomatica della geometria tutte le proposizioni primitive, i cosiddetti assiomi, sono svincolate da uno specifico campo del sapere e si presentano come proposizioni generali e puramente formali. Possiamo notare anche in questo caso come in Euclide questa sensibilità moderna non rispecchi propriamente la specificità degli Elementi. In Euclide, infatti, gli enti geometrici sono oggetti matematici di cui, in un qualche modo, facciamo esperienza e i postulati sono quelle proposizioni, riguardanti questi enti geometrici, che riteniamo poter accettare come vere senza ulteriori giustificazioni. Il concetto di nozione comune invece si avvicina maggiormente al concetto moderno di assioma, essendo una proposizione concepita nella sua pura formalità, ritenuta vera in ogni campo del sapere. In seguito riprenderemo alcune di queste osservazioni sul metodo assiomatico in Euclide e sulla sua concezione di rigore dimostrativo, ma per ora ci bastino queste brevi riflessioni. Ora passiamo ad esaminare i principali nuclei tematici affrontati nei tredici libri contenuti negli Elementi.

I primi sei libri sulla geometria piana

Il libro I rappresenta il contributo più celebre di Euclide. Oltre a contenere le definizioni, postulati e nozioni comuni precedentemente esposte - tra cui il celebre V postulato sulle parallele - l’intero libro ruota intorno a due teoremi fondamentali sui triangoli. Il primo teorema, riguardante la somma degli angoli interni di un triangolo, “uguale a due retti”, risulta dipendente dal V postulato e per questo assumerà un ruolo centrale nelle geometrie non-euclidee, dove il teorema non sarà più necessariamente valido. Il secondo teorema fa riferimento al celebre teorema di Pitagora, che con il suo inverso costituisce l’ultimo passo dimostrativo dell’intero libro. In Théorème de Pythagore Zeuthen ha avanzato l’ipotesi che fu proprio il desiderio di giustificare razionalmente la validità del teorema di Pitagora a condurre i matematici greci ad indagare quella complessa e articolata serie di 48 proposizioni geometriche, logicamente concatenate, in grado di permettere loro di ripercorrere, a partire dalle proposizioni più semplici e dagli elementi di base (definizioni, postulati e nozioni comuni), l’intera catena deduttiva necessaria per giungere, infine, al detto teorema, noto fin almeno dai tempi di Pitagora (Zeuthen, 1904). Ripercorriamo ora questa lunga catena deduttiva di teoremi di geometria piana evidenziandone i principali risultati, molti dei quali si ritrovano oggi nell’insegnamento della geometria nelle scuole secondarie. Qui troviamo i noti teoremi sulla congruenza dei triangoli, sulle disuguaglianze concernenti gli angoli e i lati di un triangolo, sulle proprietà delle rette parallele, sulle proprietà dei parallelogrammi, sulle aree dei poligoni e su alcuni criteri di equivalenza dei poligoni. Ogni teorema contribuisce, direttamente o indirettamente, alla dimostrazione finale del teorema di Pitagora. Si ritiene che questa versione della dimostrazione del teorema di Pitagora fosse originale proprio di Euclide, ragione per cui i noti teoremi di Euclide che si studiano a scuola altro non sono che una parte del procedimento dimostrativo che ritroviamo negli Elementi.

Nel libro II troviamo soltanto 14 proposizioni, in una sorta di continuazione del libro I. Troviamo alcuni contributi a quello che oggi identifichiamo come la sezione aurea di un segmento e alcune anticipazioni di quella disciplina che prenderà il nome di trigonometria. Nello specifico, nelle proposizione 12 e 13, troviamo un’estensione del teorema di Pitagora, che oggi noi conosciamo riuniti nel noto teorema di Carnot, o teorema del coseno, in trigonometria. Il libro II si conclude con la soluzione del problema della quadratura di un poligono, dove viene esibita la costruzione di un quadrato la cui area è equivalente ad un poligono dato. Nella dimostrazione di questo importante risultato Euclide si serve sia del teorema di Pitagora sia di un altro importante risultato (proposizione 5) che gli permette di trasformare l’area di un rettangolo nella differenza di due quadrati. Ed è proprio a partire da quest’ultimo risultato che possiamo portare la nostra attenzione su un altro aspetto che caratterizza il libro II. La maggior parte delle proposizioni contenute in questo libro rappresentano una specie di algebra geometrica sviluppata dal pensiero greco. In alcune ricostruzioni moderne degli Elementi troviamo infatti diversi parallelismi tra alcuni risultati geometrici del libro II e note proprietà algebriche, come la legge distributiva della moltiplicazione rispetto all’addizione, la formula del quadrato di un binomio o della somma di due termini per la loro differenza. Nella proposizione 4 troviamo, ad esempio, che il quadrato costruito su un segmento 𝐴𝐵, diviso a caso in un punto 𝐶, è equivalente alla somma dei quadrati costruiti su 𝐴𝐶 e 𝐶𝐵 e al doppio del rettangolo ottenuto moltiplicando 𝐴𝐶 per 𝐶𝐵, che possiamo esprimere algebricamente attraverso la nota formula (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 𝑏2 + 2𝑎𝑏. In modo analogo possiamo ricondurre la proposizione 5 alla nota formula (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2. Questi teoremi, insieme ad altri presenti nel libro I e nel libro VI, elaborano una specie di “algebra greca” che i matematici greci, rivisitando più antiche strategie risolutive dei loro predecessori matematici, utilizzano per la risoluzione di problemi pratici. Attraverso appropriate costruzioni geometriche, erano in grado di risolvere problemi geometrici determinando certe grandezze, come un segmento di retta, a partire da altre grandezze note. Queste strategie costituiscono i cosiddetti problemi di applicazione delle aree, che riletti in chiave algebrica ci forniscono un metodo di risoluzione delle equazioni di primo e secondo grado. Concludiamo queste considerazioni con una nota critica. Questo tipo di ricostruzione in un linguaggio algebrico degli Elementi di Euclide, per quanto corretto da un punto di vista matematico, almeno agli occhi di un matematico contemporaneo, rischia di farci leggere il lavoro di Euclide con categorie concettuali che non gli erano davvero proprie, mancando ad esempio di una precisa definizione, e probabilmente intenzione, di una corrispondenza tra grandezze aritmetiche e grandezze geometriche, soprattutto nel caso del continuo e dei numeri reali.

Nei successivi due libri, libro III e libro IV, Euclide tratta essenzialmente la geometria del cerchio. Nel libro III sono presenti 37 proposizioni sulla geometria del cerchio che oggi ritroviamo nell’insegnamento scolastico. Il libro IV si concentra invece sulla geometria di figure inscritte e circoscritte ad un cerchio, proponendoci un totale di 16 proposizioni.

Nel libro V si passa alla teoria delle proporzioni tra grandezze, che con le sue 25 proposizioni metterà alcune importanti basi per i libri che seguiranno, come nel libro VI dove alcuni risultati del libro V verranno applicati alla geometria piana, permettendo ad Euclide di generalizzare alcuni importanti teoremi dei libri precedenti. Nei primi quattro libri si parlava di uguaglianza tra grandezze geometriche solamente nel senso di equivalenza di aree e non nel senso di equivalenze di forme, cioè non si parlava di similitudine tra figure geometriche. A questo scopo Euclide ha bisogno di affrontare una teoria delle proporzioni tra grandezze, siano esse commensurabili o incommensurabili. Storicamente si attribuisce questa teoria al matematico e astronomo Eudosso di Cnido, contemporaneo di Platone. A lui il merito di aver affrontato e risolto la crisi aperta in questo campo con la scoperta delle grandezze incommensurabili. Non dobbiamo però pensare che Euclide si sia limitato a trascrivere questa teoria. Nel libro V troviamo una personale rielaborazione, tra cui ad esempio la scelta di sviluppare i primi quattro libri indipendentemente dalla teoria delle proporzioni, forse per favorire una trattazione più agevole, per poi generalizzare alcuni di questi risultati di geometria piana nel libro VI. Venendo al contenuto del libro V possiamo soffermarci su alcune definizioni che hanno segnato la storia di questo libro. La definizione 4 esplicita che le grandezze soddisfano quello che i posteri chiameranno il postulato di Archimede. Due grandezze 𝐴 e 𝐵 possono superarsi reciprocamente, ossia è sempre possibile trovare un multiplo di una delle due grandezze tale che quest’ultima, la minore, superi l’altra, la maggiore (oggi diremmo che esiste un certo 𝑚 tale 𝑚𝐴 > 𝐵 o viceversa). Questa proprietà rende le grandezze archimedee ed evidenzia la consapevolezza di Euclide di voler escludere dalla trattazione quelle grandezze che oggi chiameremmo non-archimedee. Euclide infatti conosce bene queste tipo di grandezze e lo dimostra quando nel libro III mostra che l’insieme delle grandezze degli angoli rettilinei e degli angoli curvilinei non sono archimedee. Questa definizione, insieme alla condizione di omogeneità espressa nel definizione 3, prescrivono i requisiti per poter enunciare poi la celebre definizione eudossea di proporzionalità. La definizione 6 si dice che due grandezze sono proporzionali se hanno lo stesso rapporto e la definizione 5 ci fornisce, attraverso una definizione per astrazione, il concetto di uguaglianza di rapporti. Due grandezze 𝐴 e 𝐵 sono nello stesso rapporto di 𝐶 e 𝐷 se, dati due qualsiasi numeri interi 𝑚 e 𝑛, ogniqualvolta 𝑚𝐴 < 𝑛𝐵 si ha 𝑚𝐶 < 𝑛𝐷,ogni qualvolta 𝑚𝐴 = 𝑛𝐵 si ha 𝑚𝐶 = 𝑛𝐷 e ogni qualvolta 𝑚𝐴 > 𝑛𝐵 si ha 𝑚𝐶 > 𝑛𝐷. Nel libro V Euclide tratta delle grandezze in generale, senza alcuna distinzione tra grandezze commensurabili e incommensurabili, e la definizione 5 non fa eccezione. Nella situazione in cui le grandezze coinvolte siano tutte commensurabili, la definizione 5 si riduce al semplice caso in cui solo l’uguaglianza viene coinvolta. Questa definizione rivela però il suo acume nel caso di grandezze incommensurabili. Euclide, seguendo Eudosso, infatti non elude gli aspetti problematici connessi con il concetto di infinito, ci sono infiniti numeri interi implicati nella definizione, ma riesce cionondimeno a dare una definizione rigorosa di proporzionalità che gli permette di trattare le grandezze incommensurabili senza ricadere in contraddizioni logiche.

Nel libro VI, come accennavamo, Euclide applica alla geometria piana la teoria eudossiana delle proporzioni tra grandezze e, ragionando in termini di rapporti e proporzioni tra triangoli, parallelogrammi, quadrati ed in generale di poligoni, riesce a generalizzare alcuni precedenti risultati. In particolare la proposizione VI, 25 generalizza la quadratura di un poligono, permettendo la costruzione di un poligono simile ad un poligono dato e uguale ad un altro poligono anch’esso dato. Questo teorema, celebrato per la sua importanza fin dai tempi di Pitagora, ci permette di plasmare la forma di un poligono, secondo una qualsivoglia forma poligonale, mantenendo inalterata la sua estensione. Ricordiamo ancora la proposizione 31 che generalizza il teorema di Pitagora, affermando che in un triangolo rettangolo l’area di una qualsiasi figura poligonale costruita sull’ipotenusa è uguale alla somma delle aree delle medesime figure, similmente costruite, sui due cateti. Con le 33 proposizioni del libro VI si chiude quindi la trattazione della geometria piana.

I libri aritmetici e gli ultimi libri

I successivi 3 libri, i cosiddetti libri aritmetici degli Elementi, sono dedicati allo studio dei numeri interi, rappresentati da quelle grandezze tutte commensurabili tra loro che noi oggi chiameremmo numeri naturali. Dobbiamo subito precisare che il concetto di numero naturale è studiato nel solco della trattazione delle grandezze svolta nel libro V. Nei libri aritmetici ciascuno numero, infatti, è rappresentato da un segmento 𝐴𝐵, rimandando così all’idea di grandezza, in questo caso commensurabile, studiata nel libro V. Inoltre, come possiamo trovare nelle prime due definizioni del libro VII, Euclide non considera esplicitamente l’unità un numero, ma il numero è definito come quella pluralità composta da unità, dove l’unità ricalca l’idea platonica di Uno. Alla luce di questa concezione di numero Euclide elenca nel libro VII una serie di definizioni caratterizzanti certi particolari numeri. Vengono così definiti i numeri pari, dispari, primi, composti e così via fino a giungere alla definizione di numero perfetto. Seguono 39 proposizioni di cui qui ricordiamo le più importanti. Le prime due proposizioni definiscono quello che passerà alla storia come l’algoritmo di Euclide, ossia quell’algoritmo che ci permette di trovare il massimo comune divisore tra due numeri interi (M.C.D.). La proposizione 34 ci permette invece di trovare il minimo comune multiplo tra due numeri (m.c.m.), che insieme al M.C.D. rappresenta una delle più note reminiscenze scolastiche di tutti noi. Il resto del libro offre numerosi altri teoremi che trovano una loro riformulazione algebrica ad alcuni tra i più noti teoremi dell’aritmetica che conosciamo, come le proposizioni 31 e 32 che dimostrano la possibilità per ogni numero intero di essere scomposto in fattori primi. Infine la proposizione 30, oggi anche nota come lemma di Euclide, è stato un primo passo fondamentale per quello che poi diventerà, in una riformulazione moderna, il celebre teorema fondamentale dell’aritmetica, dimostrato da Gauss nel suo Disquisitiones Arithmeticae del 1801. A seguire, con le sue 27 proposizioni il libro VIII continua lo studio dei numeri interi. Nella prima proposizione, in particolare, troviamo la definizione di proporzione continuata che troverà ampia trattazione lungo l’intero libro VIII e che corrisponde, con le dovute riformulazioni, alla nota progressione geometrica. La trattazione delle grandezze commensurabili dei numeri interi si conclude con le 36 proposizione del libro IX. Questo libro continua sulla scia del libro VIII elencando ulteriori risultati sulla teoria dei numeri e sulle progressioni geometriche, tra cui diversi risultati riguardanti i numeri pari e i numeri dispari, giungendo infine a fornire nelle ultime due proposizioni la formula per la somma dei termini di una progressione geometrica e la regola euclidea per trovare i numeri perfetti. Ricordiamo infine una delle proposizioni più celebri di questo libro, la proposizione 20, dove Euclide dimostra che la serie dei numeri primi è infinita, o più correttamente, essendo i greci refrattari a trattare l’infinità in un senso attuale, dimostra che - dato un qualsiasi insieme di numeri primi - è sempre possibile trovare un ulteriore numero primo non appartenente all’insieme di partenza, dimostrando così l’infinità della serie in un senso potenziale.

Il libro X riprende il concetto di grandezza incommensurabile trattato nella teoria delle proporzioni del libro V e accantonato nei precedenti libri aritmetici. Il libro che si articola in una lunga sequela di proposizioni, 115 per l’esattezza, è il più lungo di tutti i libri e per molti versi uno dei più complicati. Oggi diremmo che questo libro si occupa dei numeri irrazionali, ma dobbiamo ricordarci che il concetto di numero reale in un senso moderno era estraneo al pensiero di Euclide. Il concetto di irrazionalità negli Elementi viene studiato a partire dalla teoria generale delle grandezze, omogenee e archimedee, esposta nel libro V e da qui viene ulteriormente sviluppato. In primis la distinzione tra grandezze commensurabili e incommensurabili che non era stata esplicitamente esposta nel libro V viene qui delineata come la distinzione tra grandezze per cui esiste o non esiste una misura comune. In seguito Euclide approfondisce e raffina il concetto di incommensurabilità nel caso particolare dei segmenti di retta, affermando che due segmenti di retta sono commensurabili, o incommensurabili, in potenza se i quadrati costruiti su di essi possono essere, o non possono essere, misurati da una stessa area. Questa estensione del concetto di incommensurabilità gli permette di classificare diverse situazioni. Ad esempio, il lato e la diagonale di un quadrato sono esempi di grandezze incommensurabili tra loro, ma commensurabili tra loro in potenza (infatti il quadrato sulla diagonale si dimostra essere il doppio del quadrato di partenza). Viene poi fissato un segmento di retta, definito come razionale, e a partire da esso si identificano ulteriori grandezze, dette irrazionali, definite a partire proprio dai quei concetti di commensurabilità e incommensurabilità appena esposti. L’intero libro è quindi dedicato allo studio meticoloso di queste grandezze e, attraverso la lunga catena di 115 proposizioni, Euclide dimostra molti di quei risultati che oggi trovano una riformulazione algebrica nell’aritmetica dei numeri irrazionali.

I libri conclusivi dell’opera, come accennavamo, sono dedicati alla trattazione della geometria solida. Il libro XI presenta 39 proposizioni e si occupa degli elementi di base della geometria nello spazio. Partendo dalle definizioni di solido come “ciò che ha lunghezza, larghezza e profondità”, le cui estremità sono le superfici trattate nei libri precedenti, elenca una serie di definizioni che gli serviranno nel seguito, tra cui le fondamentali definizioni dei cinque poliedri regolari: tetraedro, cubo, ottaedro, icosaedro, dodecaedro (a voler essere precisi, Euclide non parla di tetraedro, ma di piramide che andrà poi a specificare nel caso di solido regolare). Nel libro XI vengono così studiate le principali proprietà concernenti la geometria tridimensionale, come le relazioni di posizione tra piani e rette nello spazio, le proprietà degli angoli solidi, le proprietà di parallelepipedi, cubi, e così via. Mentre nel libro XI non si affrontano argomenti che richiedano l’intervento del concetto di infinito, nel libro XII, che intende occuparsi della determinazione di superfici e volumi e dei loro rapporti, troviamo impiegato quel metodo escogitato da Eudosso di Cnido e che i posteri chiameranno metodo di esaustione. Come nella teoria delle proporzioni del libro V dove Euclide riusciva a trattare il concetto di infinito attraverso un procedere logico che si serviva solo di un concetto di infinito potenziale, così anche il metodo di esaustione riesce a trattare l’infinito in modo simile. Intuitivamente questo metodo consiste nell’approssimare superfici o volumi, come un cerchio o una sfera, inscrivendo al suo interno una successione infinita (in senso potenziale) di poligoni o solidi noti e, sfruttando alcuni ragionamenti ad absurdum, mostrare una sorta di convergenza. Dopo le 18 proposizioni del libro XII, Euclide conclude la sua mirabile opera passando allo studio dei cinque poliedri regolari nel tredicesimo e ultimo libro. Dopo alcuni teoremi iniziali il libro XIII, nelle proposizioni dalla 13 alla 17, ci mostra come costruire, a partire da una sfera data, ognuno dei cinque poliedri regolari in modo che essi risultino inscritti nella sfera di partenza, determinando anche il rapporto che intercorre tra il lato del solido e il diametro della sfera. Il libro si conclude con la proposizione 18 che dimostra che non vi possono essere ulteriori poliedri regolari oltre ai cinque trattati da Euclide. Quest’ultimo risultato che conclude anche l’intera opera, oltre a segnare un affascinante risultato matematico, acquista chiaramente un significato simbolico anche dal punto di vista filosofico. I poliedri regolari nel Timeo di Platone infatti rappresentano la forma degli elementi ultimi che compongono i quattro elementi presenti in natura, il tetraedro per il fuoco, il cubo per la terra, l’ottaedro per l’aria, l’icosaedro per l’acqua (al dodecaedro Platone invece assegna una particolare funzione ordinatrice del cosmo). Per questa ragione i poliedri regolari presero anche il nome di figure cosmiche e, anche alla luce della loro sistematizzazione negli Elementi di Euclide, ispireranno moltissimi studiosi nei secoli a seguire. Come l’astronomo Keplero che nella sua opera Mysterium Cosmographicum del 1596 arrivò ad ipotizzare che questi poliedri regolari costituiscano quella matrice fondamentale attraverso cui il Creatore avrebbe dato origine e ordine all’intero universo (Kepler, 1596).

Quale ruolo oggi per gli Elementi?

Gli Elementi di Euclide hanno senza ombra di dubbio rappresentato nel corso dei secoli la più perfetta realizzazione dell’ideale greco di ἐπιστήμη, di una conoscenza dimostrativa, assoluta e necessaria, fondata su un rigoroso metodo deduttivo e capace di organizzare e sistematizzare un molteplice sapere a partire da pochi elementi di base. In tutta la storia dell’Occidente l’opera di Euclide ha plasmato non solo un’ideale di sapere matematico, ma ha definito le coordinate entro cui pensare ogni forma di conoscenza razionale del mondo, almeno fino alla prima metà dell’Ottocento. La sistematizzazione di Kant della conoscenza geometrica all’interno della sua monumentale opera di critica alla ragione, dove la geometria diventa l’esempio paradigmatico di una conoscenza sintetica a priori, rappresenta forse l’apice del prestigio degli Elementi, che trovano in Kant una più profonda legittimazione della loro pretesa di essere una conoscenza assoluta e fedele della struttura dello spazio fisico. Questo sapere però entra in crisi a partire dalla seconda metà dell’Ottocento con la nascita delle cosiddette geometrie non-euclidee e, più in generale, con la nascita di un nuovo modo di concepire lo spazio fisico e la natura stessa della conoscenza matematica, che comincia a diventare un sapere sempre più astratto e formale e sempre meno un sapere fondato sull’intuizione geometrica, tipico degli Elementi.

La crisi della geometria euclidea non ha però significato la messa in discussione dei risultati dimostrati da Euclide nella sua opera. I teoremi che troviamo negli Elementi continuano a valere tutt’oggi. La nascita delle geometrie non-euclidee ha solamente ridimensionato il ruolo giocato dagli Elementi nella conoscenza geometrica dello spazio. Sotto determinate condizioni, ora ritenute non più necessarie, la geometria euclidea continua a rimanere valida. Lo spazio della fisica, infatti, è spesso considerato euclideo localmente, ossia la geometria che descrive lo spazio globalmente non è euclidea, come lo spazio-tempo di Einstein, ma se si considera un intorno di un punto nello spazio, la struttura geometrica mostra un comportamento euclideo. Sul piano epistemologico dell’intuizione geometrica, invece, le cose sono un più articolate. Vi sono state posizioni discordanti sulla legittimità dell’intuizione geometrica nel processo di conoscenza matematica, sia nel secolo scorso sia ai giorni nostri, e tuttora esistono sensibilità diverse sia nella comunità dei matematici sia nella comunità dei filosofi. Troviamo chi tende a screditare il ruolo dell’intuizione, vista come conoscenza potenzialmente fallace, e chi ritiene ineliminabile il ruolo giocato dall’intuizione nel processo di conoscenza matematica, soprattutto nel processo di scoperta. In ogni caso non si può certo asserire che l’intuizione sia stata estromessa dal pensiero matematico. I programmi formalisti di inizio Novecento hanno mostrato enormi limiti, basti ricordare i celebri teoremi di incompletezze di Gödel, e il dibattito sul rapporto tra intuizione e formalismo nella conoscenza matematica rimane tuttora aperto. Il ruolo giocato dall’intuizione geometrica negli Elementi non è quindi stato sconfessato e il procedere dimostrativo tipico di Euclide rimane tuttora un esempio paradigmatico di rigore e accuratezza matematica.

Queste considerazioni ci permettono di affermare che, seppur da una prospettiva matematica la geometria euclidea sia oggi largamente superata dal moderno approccio astratto e simbolico, come nel caso della geometria differenziale, sul piano sia contenutistico sia epistemologico gli Elementi rimangono una risorsa estremamente valida almeno a livello didattico. Dopo la pubblicazione dei Grundlagen der Geometrie nel 1899 di David Hilbert, l’opera di Euclide ha progressivamente perso autorevolezza anche nel mondo della didattica dopo per secoli aveva costituito uno dei testi più autorevoli nel campo dell’insegnamento.

L’insegnamento degli Elementi di Euclide rappresenta una risorsa preziosa per favorire nella didattica importanti aspetti storici, filosofici e culturali del pensiero scientifico e matematico, sia esplorando il ruolo epistemologico che gli Elementi hanno rivestito nella conoscenza scientifica sia ponendo uno sguardo critico a questa forma del sapere, condizione imprescindibile per favorire una prospettiva culturale e spirituale di più ampio respiro, dove il sapere scientifico può entrare in dialogo con altri cammini di ricerca della verità.

Suggerimenti di lettura

Non solo teologia: la matematica di Dante, di Vincenzo Vespri

I giovani e la matematica, di Ennio de Giorgi

Dimorare all’ombra della sapienza, di Jósef Zycinski

Riferimenti bibliografici

Euclide (1970). Gli Elementi. a cura di Attilio Frajese e Lamberto Maccioni. Torino: Unione Tipografica-Editrice Torinese.

Euclide (2008). Tutte le Opere. a cura di Fabio Acerbi. Milano: Bompiani.

Kepler, Johannes (1596). Mysterium Cosmographicum. Tübingen: Georgius Gruppenbachius.

Zeuthen, Hieronymus Georg (1904). Théorème de Pythagore, origine de la géométrie scientifique.

Congres International de Philosophie.